京大推進研

(→概要) |

(→gnuplotについて) |

||

| (3人の利用者による、間の98版が非表示) | |||

| 3行: | 3行: | ||

{{目次を右に}} | {{目次を右に}} | ||

| − | * | + | *2013年3月修士課程修了 |

| + | *'''修了してからもひっそりとこのページをアップデートしています.''' <del>(←gnuplotのやつを早く更新してくださいw)</del> | ||

===概要=== | ===概要=== | ||

| − | + | 直接シミュレーションモンテカルロ法(DSMC)を用いて,超音速自由噴流の流れ場および流れ場内でのクラスター形成についての<Br> | |

| − | + | 数値計算をしておりました. | |

| + | それに加えて,流れ場の数値計算に関して,CFDとDSMCを組み合わせた計算もしておりました.CFDに関しては,フリーのCFDソルバーであるOpenFOAMを用いておりました. | ||

| − | * | + | *メール:大学のメールアドレスは修了により存在しません.コンタクトが必要な場合は,現在籍学生にお聞きください. |

| − | * | + | *所属学会:なし(修了のため) |

| − | * | + | *研究室内役職:なし(修了のため) |

| − | + | ||

| − | [[画像:Koeln and bike.JPG|thumb|200px| | + | [[画像:Koeln and bike.JPG|thumb|200px|旅行中に撮ったケルン大聖堂(上)と通学用自転車(下)]] |

| + | <!--[[画像:|thumb|200px|(1) z座標は原点からの距離]]--> | ||

| + | <!--[[画像:|thumb|200px|(2) 等高線を引く]]--> | ||

| + | <!--[[画像:図13.png|thumb|200px|(3) 10本引いたつもりなのだが…]]--> | ||

| + | <!--[[画像:図14.png|thumb|200px|(4) 本数を増やす (legendは自作)]]--> | ||

| + | <!--[[画像:図16.png|thumb|200px|(5) 太く&黒く (等高線の値は自作)]]--> | ||

| + | <!--[[画像:図17.png|thumb|200px|(6) 離散的なカラーバーを使う]]--> | ||

| + | <!--[[画像:図18.png|thumb|200px|(7) カラーバーの目盛を増やす]]--> | ||

| + | <!--[[画像:図19.png|thumb|200px|(8) 目盛を太くする]]--> | ||

=== 学歴 === | === 学歴 === | ||

| 22行: | 31行: | ||

*2010年 4月 同 復学 | *2010年 4月 同 復学 | ||

*2011年 3月 同 卒業 | *2011年 3月 同 卒業 | ||

| − | *2011年 4月 京都大学 大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 入学 | + | *2011年 4月 京都大学 大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 修士課程 入学 |

| + | *2013年 3月 同 修了 | ||

| + | *2013年 4月~ 社会人 | ||

=== 趣味 === | === 趣味 === | ||

*ひとり旅 | *ひとり旅 | ||

| − | : | + | :学部3年の夏休みにヨーロッパ9ヶ国を約1ヶ月間かけてまわりました(写真上). |

| + | :修士論文発表後の春休みに再びヨーロッパ9ヶ国とアフリカ1ヶ国を約1ヶ月間旅しました. | ||

*サイクリング? | *サイクリング? | ||

| − | : | + | :家から研究室までの往復約32kmを自転車で通ってました(写真下). |

| + | :修了後も岐阜から京都,京都から名古屋を自転車で走りました. | ||

| + | :社会人になってからも休日にサイクリングをしています。大体80~130kmほどを走ってます. | ||

*ランニング? | *ランニング? | ||

| − | : | + | :家から研究室までの片道約16kmを週1回ランニングで通ってました.忙しくなってやめました. |

| − | + | ||

<!--=== 座右の銘 ===--> | <!--=== 座右の銘 ===--> | ||

<!--:So long as a man imagines that he cannot do this or that,--> | <!--:So long as a man imagines that he cannot do this or that,--> | ||

| 37行: | 50行: | ||

<!--:so long as it is impossible to him that he should do it.--> | <!--:so long as it is impossible to him that he should do it.--> | ||

<!--:- Baruch Spinoza ---> | <!--:- Baruch Spinoza ---> | ||

| − | |||

<!--:A pessimist sees the difficulty in every opportunity;--> | <!--:A pessimist sees the difficulty in every opportunity;--> | ||

<!--:an optimist sees the opportunity in every difficulty.--> | <!--:an optimist sees the opportunity in every difficulty.--> | ||

| 45行: | 57行: | ||

*'''学部卒業研究''' | *'''学部卒業研究''' | ||

:「直接シミュレーションモンテカルロ法による超音速自由噴流の流れ場の解析」 | :「直接シミュレーションモンテカルロ法による超音速自由噴流の流れ場の解析」 | ||

| + | *'''修士論文題目''' | ||

| + | :Study of Cluster Formation Model in a Free Expanding Jet of Argon by Direct Simulation Monte Carlo Method | ||

| + | :(直接シミュレーションモンテカルロ法を用いたアルゴンの自由膨張流におけるクラスター形成モデルに関する研究) | ||

| + | |||

| + | ===gnuplotについて=== | ||

| + | [[画像:blank.png|thumb|200px|こんな感じで先に目盛の値などを作っておいて,あとは図を貼り付けるだけにしておくといいと思います]] | ||

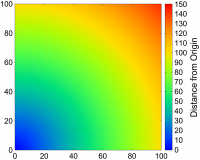

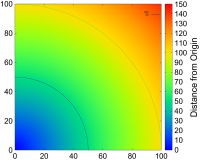

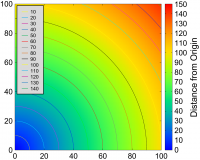

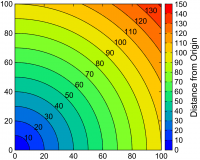

| + | {{Double image aside|right|図11.png|200|図12.png|200|(1) z座標は原点からの距離|(2) 等高線を引く}} | ||

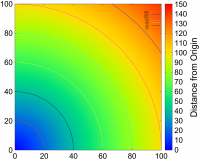

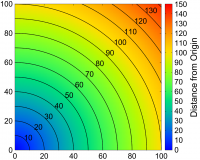

| + | {{Double image aside|right|図13.png|200|図14.png|200|(3) 10本引いたつもりなのだが…|(4) 本数を増やす (legendは自作)}} | ||

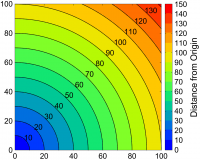

| + | {{Double image aside|right|図16.png|200|図17.png|200|(5) 太く&黒く (等高線の値は自作)|(6) 離散的なカラーバーを使う}} | ||

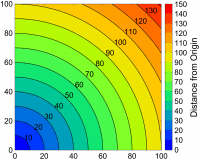

| + | {{Double image aside|right|図18.png|200|図19.png|200|(7) カラーバーの目盛を増やす|(8) 目盛を長く太くする}} | ||

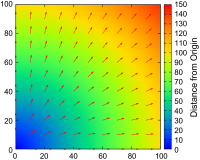

| + | [[画像:図20.png|thumb|200px|(9) pm3dの上にベクトルを描く]] | ||

| + | 計算結果の出力などにgnuplotを使われている方へ.<br> | ||

| + | 自分が作ろうと思った図で,苦労したもののリストを上げておきます.<br> | ||

| + | 皆様の研究が捗ることを願って.<br> | ||

| + | <font color="red">'''右図の概要に作り方を書いておきました.図をクリックすれば見られます.'''</font><br> | ||

| + | <font color="red">'''※右図のほとんどはver.4.4.2で描画しております.current versionは4.6 patchlevel 3なので,作り方通りに入力しても,全く同じ図はできないかもしれません.(追記)図(9)はversion 4.6で書きましたが,ほとんど変わってませんでした.'''</font> | ||

| + | |||

| + | *軸の名前,目盛の数字,グラフのlegend,グラフのタイトルはデフォルトの設定を使わない. | ||

| + | デフォルトの軸の名前,数字などを set xlabel font 'Helvetica, 16' (以前はこれをよく使ってました.)などとして変更することはできますが,なかなか制御が面倒で,フォントサイズによってはグラフの表示領域からはみ出てしまって表示されないどころか,legendについては,フォントサイズを変更できません(私はその方法を知りません).そのため,Powerpointなどに先に軸の名前や目盛の値などを作っておいて,図だけを貼り付ける,という方法がいいと考えています.以下の図はすべてそうして作っています. | ||

| + | |||

| + | *pm3dで作った図の上に等高線を引くときは | ||

| + | ・'''等高線を引く.'''/右図(2) | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set contour</font> | ||

| + | |||

| + | *等高線の引き方いろいろ | ||

| + | ・'''等高線の本数を自動で設定する.''' | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set cntrparam levels auto</font> | ||

| + | |||

| + | ・'''等高線の本数を(数値)とする.'''/右図(3) | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set cntrparam levels (数値)</font> | ||

| + | |||

| + | ・'''等高線を引く値を設定する.(数値1), (数値2), (数値3), ...の等高線を引く.'''/右図(4) | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set cntrparam levels discrete (数値1), (数値2), (数値3), ...</font> | ||

| + | |||

| + | ・'''等高線を引く間隔を設定する.設定するのは,等高線の<font color="red">初期値,刻み幅,終端値</font>.''' | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set cntrparam levels incremental (初期値), (刻み幅), (終端値)</font> | ||

| + | |||

| + | ・'''等高線の太さを(数値),等高線の色を(数値2)に変更する.''' | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set style line <font color="green">'''1'''</font> lw (数値1) lc (数値2)</font><br> | ||

| + | <font color="navy">set style increment user</font><br> | ||

| + | ※何本も等高線を引き,そのそれぞれに対し,太さ,色を変更する場合は,/右図(5)<br> | ||

| + | <font color="navy">set style line <font color="green">'''1'''</font> lw (数値1a) lc (数値2a)</font><br> | ||

| + | <font color="navy">set style line <font color="green">'''2'''</font> lw (数値1b) lc (数値2b)</font><br> | ||

| + | <font color="navy">set style line <font color="green">'''3'''</font> lw (数値1c) lc (数値2c)</font><br> | ||

| + | <font color="navy">…</font><br> | ||

| + | <font color="navy">set style increment user</font><br> | ||

| + | とする. | ||

| + | |||

| + | ・'''等高線にスムージングをかける.''' | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set cntrparam cubicspline (またはbspline)</font><br> | ||

| + | |||

| + | *よく論文などを読んでいると,コンター図のカラーバーのグラデーションが連続的ではなくて,離散的になっていることがあります.そんな図をつくるときは | ||

| + | ・'''(数値)で指定した数の色を使用する.'''/右図(6) | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set palette maxcolors (数値)</font> | ||

| + | |||

| + | ・'''カラーバーの目盛の間隔を(数値)で指定した値にする.'''/右図(7) | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set cbtics (数値)</font> | ||

| + | |||

| + | *gnuplotで作った図は,デフォルトだと枠が細くてカッコ悪いし,見えにくいことがあります.そんなときは, | ||

| + | ・'''グラフの枠を(数値)で指定した値の太さにする.'''/右図(8) | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set border lw (数値)</font> | ||

| + | |||

| + | ・'''グラフの枠のスタイルを,(数値)で作っておいた線のスタイルに変更する.''' | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set border lt (数値)</font> | ||

| + | |||

| + | ・'''目盛の長さを(数値)倍にする.(数値)には,小数を用いることも可能.'''/右図(8) | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set xtics (ytics, ztics, cbtics, etc.) scale (数値)</font> | ||

| + | |||

| + | *コンターの上にベクトルを描く | ||

| + | ・'''重要なのは、ベクトルをsplotで描画する際に値を6コ(x, y, z, vx, vy, vz)用意することです.'''/右図(9) | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">splot '~.dat' using x:y:a with pm3d, '~.dat' using x:y:z:vx:vy:vz with vector</font> | ||

| + | |||

| + | *久しぶりに使ってみて,やり方を忘れていたもの. | ||

| + | ・'''(目盛は残して,)目盛の値のみを消す.'''/右図(1)~(9) | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set format" x (y, z, cb, etc.)</font> | ||

| + | |||

| + | ・'''消した目盛の値を再表示する.''' | ||

| + | |||

| + | <font color="navy">set format x (y, z, cb, etc.)</font> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | <!--★w p pointsize (=ps) pointtype (=pt) lc--> | ||

{{member}} | {{member}} | ||

| + | |||

| + | [[Category:便利情報]] | ||

2013年9月1日 (日) 21:38時点における最新版

横江 公貴 (Kimitaka Yokoe)

|

- 2013年3月修士課程修了

- 修了してからもひっそりとこのページをアップデートしています.

(←gnuplotのやつを早く更新してくださいw)

概要

直接シミュレーションモンテカルロ法(DSMC)を用いて,超音速自由噴流の流れ場および流れ場内でのクラスター形成についての

数値計算をしておりました.

それに加えて,流れ場の数値計算に関して,CFDとDSMCを組み合わせた計算もしておりました.CFDに関しては,フリーのCFDソルバーであるOpenFOAMを用いておりました.

- メール:大学のメールアドレスは修了により存在しません.コンタクトが必要な場合は,現在籍学生にお聞きください.

- 所属学会:なし(修了のため)

- 研究室内役職:なし(修了のため)

学歴

- 2003年 3月 愛知県立旭丘高等学校 卒業

- 2006年 4月 京都大学 工学部 物理工学科 入学

- 2009年10月 同 休学

- 2010年 4月 同 復学

- 2011年 3月 同 卒業

- 2011年 4月 京都大学 大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 修士課程 入学

- 2013年 3月 同 修了

- 2013年 4月~ 社会人

趣味

- ひとり旅

- 学部3年の夏休みにヨーロッパ9ヶ国を約1ヶ月間かけてまわりました(写真上).

- 修士論文発表後の春休みに再びヨーロッパ9ヶ国とアフリカ1ヶ国を約1ヶ月間旅しました.

- サイクリング?

- 家から研究室までの往復約32kmを自転車で通ってました(写真下).

- 修了後も岐阜から京都,京都から名古屋を自転車で走りました.

- 社会人になってからも休日にサイクリングをしています。大体80~130kmほどを走ってます.

- ランニング?

- 家から研究室までの片道約16kmを週1回ランニングで通ってました.忙しくなってやめました.

学位論文題目

- 学部卒業研究

- 「直接シミュレーションモンテカルロ法による超音速自由噴流の流れ場の解析」

- 修士論文題目

- Study of Cluster Formation Model in a Free Expanding Jet of Argon by Direct Simulation Monte Carlo Method

- (直接シミュレーションモンテカルロ法を用いたアルゴンの自由膨張流におけるクラスター形成モデルに関する研究)

gnuplotについて

計算結果の出力などにgnuplotを使われている方へ.

自分が作ろうと思った図で,苦労したもののリストを上げておきます.

皆様の研究が捗ることを願って.

右図の概要に作り方を書いておきました.図をクリックすれば見られます.

※右図のほとんどはver.4.4.2で描画しております.current versionは4.6 patchlevel 3なので,作り方通りに入力しても,全く同じ図はできないかもしれません.(追記)図(9)はversion 4.6で書きましたが,ほとんど変わってませんでした.

- 軸の名前,目盛の数字,グラフのlegend,グラフのタイトルはデフォルトの設定を使わない.

デフォルトの軸の名前,数字などを set xlabel font 'Helvetica, 16' (以前はこれをよく使ってました.)などとして変更することはできますが,なかなか制御が面倒で,フォントサイズによってはグラフの表示領域からはみ出てしまって表示されないどころか,legendについては,フォントサイズを変更できません(私はその方法を知りません).そのため,Powerpointなどに先に軸の名前や目盛の値などを作っておいて,図だけを貼り付ける,という方法がいいと考えています.以下の図はすべてそうして作っています.

- pm3dで作った図の上に等高線を引くときは

・等高線を引く./右図(2)

set contour

- 等高線の引き方いろいろ

・等高線の本数を自動で設定する.

set cntrparam levels auto

・等高線の本数を(数値)とする./右図(3)

set cntrparam levels (数値)

・等高線を引く値を設定する.(数値1), (数値2), (数値3), ...の等高線を引く./右図(4)

set cntrparam levels discrete (数値1), (数値2), (数値3), ...

・等高線を引く間隔を設定する.設定するのは,等高線の初期値,刻み幅,終端値.

set cntrparam levels incremental (初期値), (刻み幅), (終端値)

・等高線の太さを(数値),等高線の色を(数値2)に変更する.

set style line 1 lw (数値1) lc (数値2)

set style increment user

※何本も等高線を引き,そのそれぞれに対し,太さ,色を変更する場合は,/右図(5)

set style line 1 lw (数値1a) lc (数値2a)

set style line 2 lw (数値1b) lc (数値2b)

set style line 3 lw (数値1c) lc (数値2c)

…

set style increment user

とする.

・等高線にスムージングをかける.

set cntrparam cubicspline (またはbspline)

- よく論文などを読んでいると,コンター図のカラーバーのグラデーションが連続的ではなくて,離散的になっていることがあります.そんな図をつくるときは

・(数値)で指定した数の色を使用する./右図(6)

set palette maxcolors (数値)

・カラーバーの目盛の間隔を(数値)で指定した値にする./右図(7)

set cbtics (数値)

- gnuplotで作った図は,デフォルトだと枠が細くてカッコ悪いし,見えにくいことがあります.そんなときは,

・グラフの枠を(数値)で指定した値の太さにする./右図(8)

set border lw (数値)

・グラフの枠のスタイルを,(数値)で作っておいた線のスタイルに変更する.

set border lt (数値)

・目盛の長さを(数値)倍にする.(数値)には,小数を用いることも可能./右図(8)

set xtics (ytics, ztics, cbtics, etc.) scale (数値)

- コンターの上にベクトルを描く

・重要なのは、ベクトルをsplotで描画する際に値を6コ(x, y, z, vx, vy, vz)用意することです./右図(9)

splot '~.dat' using x:y:a with pm3d, '~.dat' using x:y:z:vx:vy:vz with vector

- 久しぶりに使ってみて,やり方を忘れていたもの.

・(目盛は残して,)目盛の値のみを消す./右図(1)~(9)

set format" x (y, z, cb, etc.)

・消した目盛の値を再表示する.

set format x (y, z, cb, etc.)